端午節是中華民族自古以來的傳統習俗,拜祭龍祖、祈福辟邪,賽龍舟,包粽子

端午祈安康,古韻煥新“聲”。中央廣播電視總臺和國家文物局聯合推出的大型文化系列節目《古韻新聲》端午節目,將于6月3日20:00檔在CCTV-1播出。節目以“文物展演+文化訪談+古風樂舞”的表現形式,梳理端午節起源,全景式呈現豐富多彩的端午節俗及其豐厚的人文內涵。

關于端午節的起源眾說紛紜,我們最熟悉的說法應該是紀念楚國詩人屈原,但其實端午最初與屈原沒有關系。節目從古籍文物中尋找蛛絲馬跡,對端午起源做了更深入的探究,讓我們知道了更多的端午“內幕”。有一種說法是端午起源于上古時期吳越先民對龍圖騰的崇拜。東方蒼龍七宿在仲夏午月午日高懸中天,飛龍在天,很是吉利,因此端午節又被稱為“天中節”。大約從漢末開始,人們逐漸賦予端午更多的人文情懷,才把紀念屈原與之聯系起來,流傳至今。

△二里頭遺址出土綠松石龍形器 中國考古博物館藏品

△唐赤金走龍 陜西歷史博物館(陜西省文物交流中心)藏品

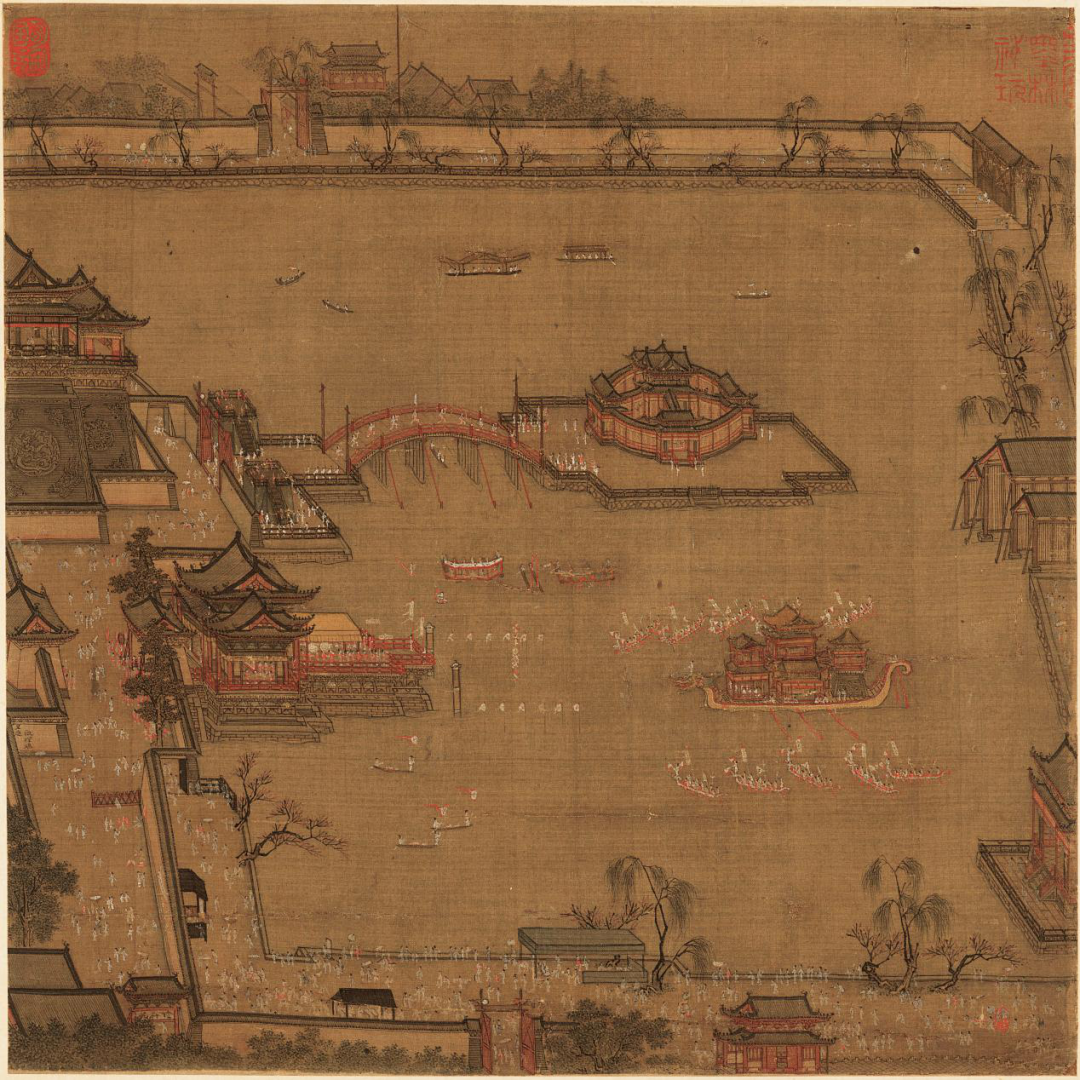

節目通過展示多個朝代的文物,為觀眾呈現了古人端午時節的熱鬧圖景,以及先民對自然細致的考察和端午豐富的人文內涵。北宋畫家張擇端的《金明池爭標圖》,生動再現了北宋皇家園林金明池上龍舟爭標激烈熱鬧的場景;清代畫家金廷標的《兒童斗草圖》,淋漓盡致地描繪了清朝端午時節斗百草的風雅與童趣;新疆吐魯番地區出土的唐代指甲蓋大小的“迷你”草編粽子,讓我們對唐朝花樣百出的粽子樣式充滿了想象......

△北宋 張擇端《金明池爭標圖》 天津博物館藏品

△清 金廷標《兒童斗草圖》軸 故宮博物院藏品

文物的存在,為我們找到了端午傳承千年、中華傳統文化代代賡續的證據,也成為我們開啟古今文化交流的密碼。

端午節俗蘊藏著人們對美好祈愿的質樸表達,節目深度挖掘端午的民俗與歷史,結合獨具匠心的服化道,呈上一場場視聽盛宴,給人以思想性、藝術性兼具的文化浸潤。

男子群舞《飛龍在天》氣勢磅礴,盡顯先民圖騰崇拜的文化底蘊;《競渡曲》配上龍舟競發、劈波斬浪的畫面,傳遞出奮發向上的精氣神;《五色縷》讓我們通過一段舞蹈雜技感受端午五彩繩背后人們祈求健康長壽的樸素愿望;“小扇引微涼,悠悠夏日長”,端午贈扇,帶來的不只是納涼清風,更是《扇舞仁風》中的仁善、仁德之風......

“節分端午自誰言,萬古傳聞為屈原。”中國人世代緬懷屈原,而將屈原與端午聯系起來,也賦予節日更多的人文情懷,讓節日增添了幾分浪漫色彩。在古今“對話”的《歸鄉》節目中,時空界限被打破,一段跨越千年的“對話”徐徐展開。

一位是以身殉國、心系故土的“楚辭之祖”,一位是半生顛沛流離、思國懷鄉的“鄉愁詩人”,雖相隔2000余年,卻如同靈魂知己,情感相通,精神相承。屈原之魂,就是他那高潔堅貞的品格和憂國憂民的情懷,為世代景仰與懷念。

《古韻新聲》舞臺通過大屏、地屏、AR三維技術布幕布景,給人以身臨其境的觀看體驗,藝術表現力和感染力更上一層樓。一眾節目全方位展現端午節俗,揭示其文化內涵。《采蓮曲》中荷花映日、蓮舟蕩漾的悠然自得;《斗百草》中端陽斗草的風雅童趣;《端午》里榴花綻放、角粽飄香的逸致閑情;《猗蘭操》君子如蘭、幽香自放的獨特韻味……無不令人心馳神往。

歷經千年打磨,以端午為由,創造并流傳下來的蘊藏于文物與民俗之中的文化內涵,是中華民族寶貴的精神財富!

6月3日(端午)20:00檔,跟隨總臺央視綜合頻道大型文化系列節目《古韻新聲》端午節目,一同走進如盛夏般絢爛繽紛的傳統節日,在一物一曲中尋根溯源。

來源:央視一套 公眾號

聲明:本網站部分的文章、圖片及材料來源于互聯網,如有侵權請聯系撤刪,謝謝!

掃一掃關注官方微信

掃一掃關注官方微信